Apprendre de la terre du Sahel

En 1989 je me trouvais à Kiembara, à 50 km environ au Sud-Ouest de Ouahigouya. Les greniers des paysans étaient vides. La dernière saison de cultures avait été catastrophique. Le désespoir s’étendait dans les villages. Les paysans se rappelaient la famine des années 72-74. Un beau matin, j’ai vu toute la population d’un quartier d’un village se lever, et partir à pied, avec toutes leurs affaires sur des charrettes tirées par des ânes, à la recherche de terres plus fertiles.

Nous avions entendu parler des paysans des groupements Naam du Yatenga qui, eux, avaient retrouvé l’espoir depuis qu’ils faisaient des cordons pierreux et qu’ils pratiquaient le zaï. Nous avons organisé un voyage d’étude pour voir de quoi il s’agissait.

Nous avions entendu parler des paysans des groupements Naam du Yatenga qui, eux, avaient retrouvé l’espoir depuis qu’ils faisaient des cordons pierreux et qu’ils pratiquaient le zaï. Nous avons organisé un voyage d’étude pour voir de quoi il s’agissait.

Les paysans sont revenus enthousiastes. L’espoir revenait. Cependant, je ne comprenais pas. Je ne voyais personne se mettre au travail. Pas de cordons pierreux. Pas plus de fabrication de compost qu’avant le voyage. J’ai fini par comprendre : ils étaient pris par l’urgence : rechercher, chaque jour, de quoi nourrir leur famille.

Fort heureusement, la saison suivante a été bonne. Les paysans, libérés de l’obsession de trouver à manger, se sont mis au travail. Toutes les charrettes ont été réquisitionnées pour transporter les pierres. Ceux qui n’avaient pas de fosses à compost ont creusé la leur. En avril-mai les paysans ont creusé les poquets et transporté le compost.

Dès la première année, les résultats ont été spectaculaires. Des paysans qui récoltaient 200 à 600 kg/ha de petit mil ou de sorgho ont récolté 1 400 kg de sorgho à l’hectare. A noter, que lorsque le terrain est en pente (même une légère pente) il faut absolument associer les cordons pierreux au zaï. Sinon, on risque de s’apercevoir que la première pluie a emporté tout le compost...

A quelques kilomètres de Kiembara, il y avait un village qui manquait d’eau. Dès la fin du mois de décembre, tous les puits, pourtant nombreux, étaient à sec. Le terrain était plat. Il n’était pas possible de faire une retenue d’eau. Mais il y avait une légère pente. Or, au cours de notre voyage, nous avions visité un village qui avait les mêmes problèmes. Ils ont construit une digue filtrante (une digue faite de pierres). Cette digue n’avait pas un mètre de hauteur. Elle laissait passer l’eau, mais elle freinait l’écoulement de l’eau. Et cela permettait à une bonne partie de l’eau de pénétrer dans la terre, et de réalimenter la nappe phréatique. A la saison sèche, tout le village s’est mobilisé pour construire une telle digue. Un hivernage a suffi, pour que tous les puits se remplissent d’eau, et que la vie redevienne possible. L’espoir est revenu.

La pratique traditionnelle de protéger l’Acacia Albida (balanzan en bambara, Zanga en moore) est bien connue, mais surtout très efficace pour entretenir la fertilité du sol. Cet arbre a la propriété de perdre ses feuilles au début de la saison des pluies. Sous son couvert, les rendements de mil doublent et ceux de maïs augmentent de trois quarts. Pas étonnant que de nombreux peuples, comme les Sérères du Sénégal, ou les Samos du Burkina, en aient fait l’arbre-roi de l’agroforesterie traditionnelle.

La pratique traditionnelle de protéger l’Acacia Albida (balanzan en bambara, Zanga en moore) est bien connue, mais surtout très efficace pour entretenir la fertilité du sol. Cet arbre a la propriété de perdre ses feuilles au début de la saison des pluies. Sous son couvert, les rendements de mil doublent et ceux de maïs augmentent de trois quarts. Pas étonnant que de nombreux peuples, comme les Sérères du Sénégal, ou les Samos du Burkina, en aient fait l’arbre-roi de l’agroforesterie traditionnelle.

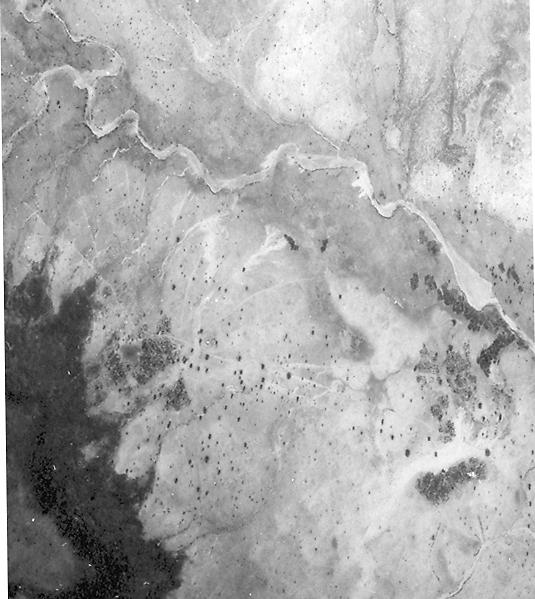

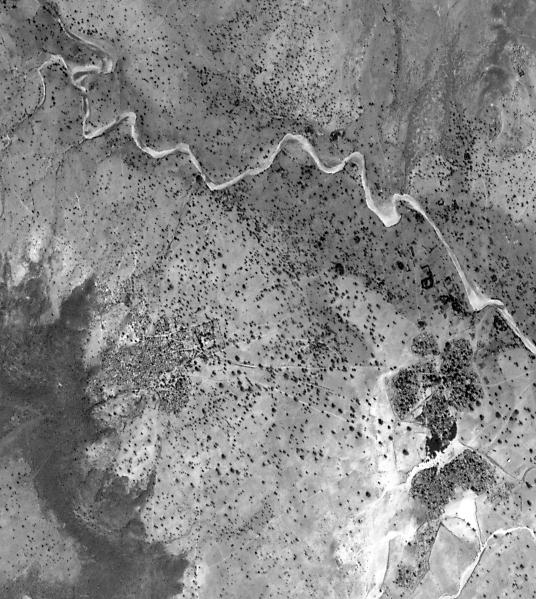

Quand ce genre d’action s’inscrit dans la durée, comme au Yatenga (Burkina Faso), mais aussi au Niger ou au Mali, pour ne citer que ces 3 pays, les résultats sont impressionnants, comme les participants du forum « Changement climatique et justice, apprendre du Sahel » (novembre 2009 à Niamey) ont pu le constater à travers de nombreuses présentations et des photos très parlantes. Comme ces deux photos du village de Galma au Niger : celle de gauche a été prise en 1975, celle de droite en 2005.

Quand ce genre d’action s’inscrit dans la durée, comme au Yatenga (Burkina Faso), mais aussi au Niger ou au Mali, pour ne citer que ces 3 pays, les résultats sont impressionnants, comme les participants du forum « Changement climatique et justice, apprendre du Sahel » (novembre 2009 à Niamey) ont pu le constater à travers de nombreuses présentations et des photos très parlantes. Comme ces deux photos du village de Galma au Niger : celle de gauche a été prise en 1975, celle de droite en 2005.

La terre et le climat sont liés. La terre est généreuse quand elle est respectée. La terre est vivante, et source de vie. Les hommes politiques réunis à Copenhague auront-ils l’humilité de se tourner vers la terre, de l’interroger, et d’accepter ses réponses.

Koudougou, le 6 décembre 2009

Maurice Oudet

Président du SEDELAN